【2026年義務化】カスハラ対策への企業の取り組みとカメラの活用

2025/07/11

目次

カスハラ対策が遅くとも2026年中に全ての企業で義務化されることをご存知でしょうか。

本記事では、「カスハラの定義」「企業として取り組むべきこと」「最新の法規制の動向」、そしてカメラを活用した具体的なカスハラ対策について網羅的に解説します。

第1章. カスハラの定義と社会問題化の背景

カスハラ(カスタマーハラスメント)対策への取り組みは、まずカスハラの定義を正確に理解することから始まります。 ここでは、国が示す定義をもとに、社会問題として深刻化している背景や企業に与える影響について解説します。

● カスハラの定義と正当なクレームとの違い

厚生労働省はカスハラを以下のように定義しています。

“ 顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの ”

出典:「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚生労働省)

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/cusuhara_manual.pdf

上記の文章をまとめると、以下3点を全て満たす行為がカスタマーハラスメント(カスハラ)であると言えます。

カスハラの3つの要素

- 顧客、取引先、施設利用者、その他の利害関係者が行うこと

- 社会通念上相当な範囲を超えた言動であること

- 労働者の就業環境が害されること

出典:「2024-11-26 第76回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001372498.pdf

該当箇所:P.4~P.5

参考:厚生労働省“カスハラ”定義 企業に対策義務づけへ(NHK)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241126/k10014649791000.html

カスハラと一般的なクレームとの大きな違いは、顧客の要求内容が正当かどうかではありません。要求の手法と態度が「社会的に許容される範囲を超えているか」という点です。具体例をまとめた下表をご覧ください。

| 要求内容の妥当性にかかわらず 不相当とされる可能性が高いもの | 要求内容の妥当性に照らして 不相当とされる場合があるもの |

| 身体的な攻撃(暴行、傷害) 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言) 威圧的な言動 土下座の要求 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁) 差別的な言動 性的な言動 従業員個人への攻撃、要求 | 商品交換の要求 金銭補償の要求 謝罪の要求(土下座を除く) |

引用:「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

該当箇所:P.10 「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例

● カスハラの現状・深刻化している背景

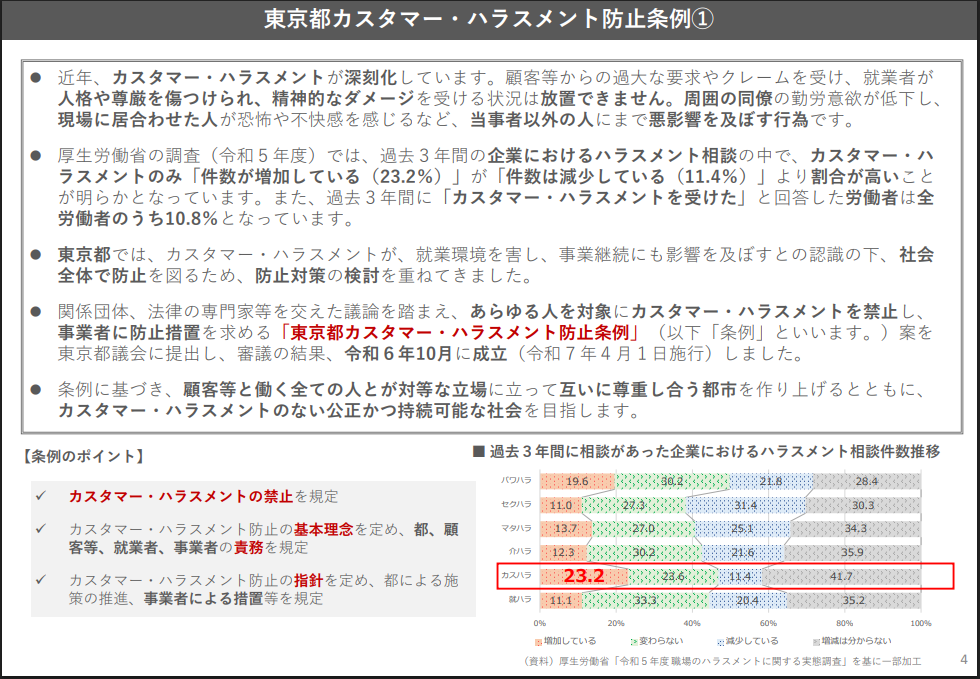

厚生労働省の調査(令和5年度)では、過去3年間の企業におけるハラスメント相談の中で、カスタマーハラスメントだけが、件数は減少していると思っている人(11.4%)に対し、件数が増加していると思っている人(23.2%)の割合が高いという結果になっています。

また、過去3年間に「カスタマーハラスメントを受けた」と回答した労働者は全労働者のうち10.8%にのぼります。

カスハラが深刻化している要因は以下の3つになります。

- 「お客様は神様」という考え方が根強く残っている

- 企業間の過度な競争により、顧客からの要求水準が上がっている

- SNSの普及により、悪評や誹謗中傷が拡散されやすくなっている

カスハラの発生リスクが高いのは顧客との直接的なやり取りが多い業種で、具体的には、飲食店、小売店、コールセンター、役所などが挙げられます。これらの業種は、日常的に顧客との接点が多く、カスハラが発生しやすいため、企業として徹底したカスハラ対策が必要です。

● カスハラが企業に与える影響(従業員、ブランド、法的リスク)

カスハラの放置は企業の経営に以下の深刻な影響を及ぼします。

- 従業員の疲弊と離職

理不尽な言動は、従業員の心身に深刻なダメージを与えます。これによりモチベーションや生産性は低下し、休職や離職に至るケースも少なくありません。その結果、企業は新たな人材の採用や教育に多大なコストを負担することになります。

- ブランドイメージの低下と信用の失墜

顧客による一方的な主張や悪評がSNSなどで拡散されると、企業の評判は瞬く間に、そして回復が困難なレベルまで低下する可能性があります。顧客離れや新規顧客獲得の困難に直結し、社会からの信用も失いかねません。信用の失墜は優秀な人材の採用活動にも影響し、企業の持続的な成長を妨げます。

- 法的リスクの増大

企業は、従業員の安全に配慮する「安全配慮義務」を負っています。カスハラ被害に対して適切な対策を講じなければ、この義務に違反したと見なされる場合があります。その結果、従業員から損害賠償を請求されるといった事態に発展する可能性があります。

● 国はカスハラ対策義務化を決定 / 複数自治体がカスハラ防止条例を施行

企業への深刻な影響を踏まえ、社会全体でカスハラを防止しようという法規制の動きが本格化しています。国レベルでの対策義務化と、それに先駆けて進む地方自治体の条例制定について、最新の動向を解説します。

1. 国の法改正の動き

2024年12月26日、厚生労働省はカスハラ対策を義務化する方針を決定しました。

遅くとも2026年中に法律が施行され、すべての企業にカスハラ対策が義務付けらます。

この義務化により、企業には、相談窓口の設置、対応方針の明確化、体制の整備、従業員への教育や研修などが求められます 。

2. 自治体のカスハラ防止条例施行

国に先駆けて、東京都では2025年4月1日に「東京都カスタマーハラスメント防止条例」が施行されました。現時点では条例に違反しても罰則はありませんが、他の法令に基づいて処罰される可能性はあります。

また同日、北海道、群馬県、三重県桑名市でもカスハラ防止条例が施行されています。特に三重県桑名市では、悪質なカスハラ行為者の氏名の公表を盛り込んだ条例が施行されました。

今後、企業は法的な義務にとどまらず、実効性のあるカスハラ対策を推進することが求められます。

第2章 企業が取り組むべきカスハラ対策

カスハラ対策の義務化は目前に迫っており(遅くとも2026年中)、企業は組織全体でカスハラ対策を進める必要があります。

本章では、企業が今すぐ取り組むべきカスハラ対策の全体像を、具体的な方法とあわせて解説します。

● カスハラ対策の基本方針策定・社内への周知徹底

カスハラ対策の第一歩は、企業としてカスハラを許容しない強い姿勢を明確にすることです。

そのためには経営トップ自らが「明確な基本方針」を策定し、社内外に発信することが不可欠と言えるでしょう。

厚生労働省のマニュアルでは、この基本方針に含めるべき要素として、以下の例が示されています 。

- カスタマーハラスメントの定義

- カスタマーハラスメントの内容

- カスタマーハラスメントが自社にとって重大な問題であること

- カスタマーハラスメントを放置しないこと

- カスタマーハラスメントから従業員を守ること

- 従業員の人権を尊重すること

- 常識の範囲を超えた要求や言動を受けたら、周囲に相談してほしいこと

- カスタマーハラスメントには組織として毅然と対応すること

出典:「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11921000/000894063.pdf

● 顧客対応ルールの作成・研修の実施

実効性のあるカスハラ対策には、「具体的な顧客対応ルールの作成」と「従業員への継続的な教育・研修」の両方が欠かせません 。厚生労働省も研修の重要性を強調しており、その具体例として以下を挙げています 。

厚生労働省が提示している教育内容の例:

- 悪質なクレーム(カスタマーハラスメント)とは何か(定義や該当行為例、正当なクレームとの相違)

- カスタマーハラスメントの判断例(判断基準とその事例)

- パターン別の対応方法

- 苦情対応の基本的な流れ

- 顧客等への接し方のポイント(謝罪、話の聞き方、事実確認の注意点など)

- 記録の作成方法

- 各事例における顧客対応での注意点

- ケーススタディ

出典:「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11921000/000894063.pdf

厚生労働省は、「教育・研修は可能な限り全員が受講し、かつ定期的に実施することが重要である」点も強調しています。

● 相談窓口設置(メンタルヘルスケア)

カスハラによって心身の不調をきたす従業員を減らすには、相談窓口の設置が必須です。

企業は、従業員が安心して利用できるよう、社内だけでなく、メンタルヘルス専門の産業医の活用も検討するとよいでしょう。

相談者のプライバシー保護を徹底し、安心して悩みを話せる環境づくりが重要です。

● カスハラ発生時の初動対応・フォロー体制

カスハラ発生時の初動対応は、問題の早期解決と従業員保護のために非常に重要です。

企業は、被害者である従業員の心を支えるため、必ず複数名でのフォロー体制を整えるべきでしょう。

被害者一人に対応させた場合、国の労働施策総合推進法に基づく企業の安全配慮義務違反にあたる可能性があります。

東京都であれば、カスハラ防止条例における企業の努力義務違反となる可能性があります。

第3章 効果を生んでいるカスハラ対策

先の章では、カスハラ対策の方針策定や研修といった組織的な対策を解説しました。本章では視点を変え、物理的な環境整備によって効果を上げているカスハラ対策を紹介します。「自動精算機」や「各種カメラ」の導入が、カスハラの抑止や、万が一の際に客観的な証拠を残すことにどう繋がるのかを見ていきましょう。

● 自動精算機・セルフレジ

自動精算機やセルフレジを拡充している店舗では、顧客からの不当な要求(カスハラ)は総じて減少しています。

従業員と顧客双方の「金銭の数え間違い」や「渡した・受け取っていない」といった勘違い、思い込みによるトラブルの発生件数が確実に減少するためです。

これにより、従業員の心理的負担が軽くなり、安心して働ける環境づくりにつながっています。

● 固定式の監視カメラ

固定式の監視カメラはカスハラ対策として以下の成果があると言えます。

固定式監視カメラの効果:

- カメラの存在自体に抑止力がある(ダミーカメラも一定の効果があると言われている)

- 録画されていること自体に抑止力がある(「録画中」などのステッカーも有効)

- 録画映像はカスハラが発生した際の客観的な証拠になる

● ウェアラブルカメラ

ウェアラブルカメラは、従業員が身につけて使用する小型カメラで、特に顧客との直接の会話が多い現場で成果を上げています(ウェアラブルカメラという用語は、警察官が身につける「ボディカメラ」と同義で使われるケースもある)。

ウェアラブルカメラの主な効果:

- 従業員の目線で録画できる:カメラが顧客を正面から捉えるため、人物を特定でき表情も記録できる

- 音声を明瞭に録音できる:内臓マイクも顧客に正対しており距離も近いため会話を明瞭に記録できる

- 抑止効果・証拠能力がある:固定式カメラ同様、カスハラの抑止効果があり、録画された映像を証拠として活用できる

カメラらしさを感じさせない形状もウェアラブルカメラの大きなメリットです。

第4章 録画・録音データの法的取り扱いとプライバシー対策

前章では、自動精算機や各種カメラの効果について解説しました。

本章では、録画・録音した内容(データ)の法的有効性とプライバシー保護に関する注意点について解説します。

● 録画・録音データの法的取り扱いとプライバシー対策

日本の民事訴訟は「提出された証拠の価値を広く認め、個別に判断する」という考え方に基づいています 。そのため多くの場合、裁判所は録画・録音データを証拠として取り上げてくれます(判決は録画・録音データ以外の要素も加味して下される)。

なお、顧客に無断で録音・録画したからといって、直ちに違法とはなりません。このことは東京都の「カスタマーハラスメント防止対策推進事業 各団体共通マニュアル」にも以下のように明記されています。

| 会話の録音は、トラブルを避けるため、事前承諾を得ることが望ましいが、同意を得ない録音でも直ちに違法ではないとされる。録画の場合も店舗内で掲出(例:防犯カメラ作動中)しておくことが望ましい。 |

● 録画・録音データのプライバシー保護と個人情報保護法

監視カメラやウェアラブルカメラの記録データには、従業員や顧客の顔や姿、音声などの個人情報が含まれています。不適切な管理や運用を行うと、プライバシーの侵害につながり、法的な問題に発展したり、企業の信用失墜を招く恐れがあります。

したがって個人情報保護法に基づき、以下のような対策を講じる必要があります。

- 運用目的をカスハラ対策に限定する

- 不要な長期保存を避ける

- アクセス制限を設ける

- 必要に応じてモザイク処理を施す

なお、東京都の「カスタマーハラスメント防止対策推進事業 各団体共通マニュアル」では、録画データの取り扱いに関して以下のように記載されています。

参考:「カスタマーハラスメント防止対策推進事業 各団体共通マニュアル(東京都)」の記載事項

| 無断録音は、直ちに違法ではない(最高裁平成12年7月12日判決)とされています。ただし、第三者への漏洩等があった場合にプライバシー権の侵害や名誉毀損に該当する可能性があり、適切なデータ管理など、個人情報保護法に基づく対応も必要です。 無断録画は、社会生活上受忍すべき限度を超える場合(最高裁平成17年11月10日判決)は肖像権を侵害するとの法的判断が行われる可能性があります。防犯カメラの設置・管理に関しては、撮影している旨の掲示や適切なデータ管理など、個人情報保護法に基づく対応も必要です。各自治体のガイドラインも参考としてください。 |

第5章 カスハラ対策に利用可能なアムニモの製品・サービス

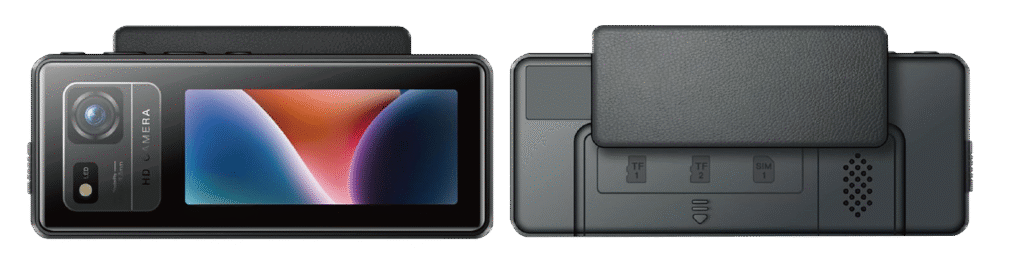

● 簡易に設置できるポータブルカメラ

アムニモ株式会社では、簡易に設置することが可能で即座に監視を開始することができるアムニモポータブルAB11を2025年8月に提供開始します。このカメラをカスハラが発生しそうな場所に設置したり、従業員の体に取り付けることによりカスハラの場面の映像や音声を記録し、あとから再生することが可能となります。

● ネームプレート型カメラを開発中

現在アムニモでは、カスハラ対策に最適なネームプレート型カメラをプレ公開中(開発中)です。

アムニモポータブルネームプレートAB12の製品ページへのリンク

● 映像を遠隔から閲覧・管理することを可能とするクラウドサービスを提供中

アムニモでは、店舗や公共施設等に設置したカメラの映像をクラウドによって集約し、遠隔から統合的に管理することを可能とするサービスを提供しています。これらのサービスを利用することにより、カメラが撮影した映像の録画データの閲覧や取り出しを簡易に行なうことが可能になります。

第6章 まとめ

カスハラ対策は社会問題として大きく取り上げられており、法令により対策を義務化する流れも進んでいます。カスハラ対策においては、従業員への教育や対策マニュアルの整備など、企業の体制面での対策が要求されますが、それ以外にもカスハラが発生した現場の状況の記録が重要との指針が示されています。現場の状況の記録方法として映像を保存することが非常に有効であることから、すでに設置済みの監視カメラの映像を活用するだけではなく、カスハラ対策に適したカメラの利用も今後は進んでいくと考えられます。